GRAND TOUR E CAMPI FLEGREI

Viaggiare per conoscere e approfondire è un'attitudine insita nella natura umana. Le prime forme di scrittura poi, hanno contribuito a diffondere il sapere, dapprima affidato al verbo in un processo circolare tra generazioni di trasmissione della tradizione. Parallelamente la produzione iconografica dai primitivi graffiti fino alle rappresentazioni sempre più raffinate hanno sostenuto l'evoluzione dell'eredità storica dando senso e significato al concetto di cultura, per secoli privilegio di pochi.

Con il Grand Tour, fenomeno che a partire dal XVII secolo si diffuse in tutta Europa e durato fino ai primi del Novecento, inizia lo sviluppo dei viaggi appositamente destinati all'esperienza e all'erudizione. Esso consisteva in un percorso culturale teso ad approfondire e perfezionare la conoscenza del mondo, che prevedeva senza limiti temporali il ritorno nella città di partenza dopo aver visitato luoghi nobilitati dall'arte e dalla storia.

Protagonisti di questa tendenza, scaturita dai primi ritrovamenti archeologici di Ercolano e Pompei e incoraggiata da Carlo III di Borbone, furono gli aristocratici del tempo e non solo, che da tutta Europa intrapresero viaggi che avevano come meta privilegiata l'Italia. I Campi Flegrei, come altre destinazioni, furono visitati da numerosi tra scienziati, artisti e letterati di ogni nazionalità, alcuni dei quali hanno lasciato testimonianza scritta o pittorica della loro percezione.

Tra questi, lo scrittore, poeta e drammaturgo tedesco Johann Wolfgang von Goethe viaggiò in Italia nel 1786 e nel suo "Viaggio in Italia" (1816-17) così descrive i Campi Flegrei, "...brevi e felici passeggiate in carrozza o a piedi attraverso il più prodigioso paese del mondo. Sotto il cielo più limpido il suolo più infido; macerie d’inconcepibile opulenza, smozzicate, sinistre; acque ribollenti, crepacci esalanti zolfo, montagne di scorie ribelli a ogni vegetazione, spazi brulli e desolati, e poi, d’improvviso, una verzura eternamente rigogliosa, che alligna dovunque può e s’innalza su tutta questa morte, cingendo stagni e rivi, affermandosi con superbi gruppi di querce perfino sui fianchi d’un antico cratere… Ed eccoci così rimbalzati di continuo tra le manifestazioni della natura e quelle dei popoli".

Il barone di Montesquieu, filosofo e giurista visitò l'Italia nel 1728. Egli, dopo aver visitato i Campi Flegrei, annotò tra le memorie del viaggio dei numerosi bagni di Baia, dove "... un bagno così caldo che non ci sono potuto entrare, perché il calore mi aveva quasi soffocato dopo i primi 5 o 6 passi; e più si procede, più il calore, che proviene dall’acqua bollente, aumenta...".

Riferendosi alle dimensioni del Lago Lucrino "... una simile diminuzione è stata provocata dalla distruzione della città di Tripergole, nel 1538, quando si formò il Monte Nuovo, che ha coperto una gran parte …" e ancora proseguendo in direzione del Lago d'Averno, "... che non ha (credo) più di un miglio di circuito… Nei pressi del lago si entra in una grotta, costruita, sembra, per andare a Cuma. Si va avanti per un centinaio di passi, poi è stata chiusa. Quelli del posto la chiamano l’Antro della Sibilla Cumana…".

Nel ricordare le qualità tecniche della terra pozzolana già apprezzate da Vitruvio, " ...la esportano all'estero, ancora oggi, in Francia...". La visita del barone interessò inevitabilmente anche la Solfatara, "... un vasto terreno pianeggiante, tondo o ovale, circondato da montagne di zolfo. Un fumo solforoso esce da più punti, e si condensa in gocce sul ferro, non sulla carta, e annerisce l’argento… Quando si batte sulla superficie della Solfatara, risuona come se sotto ci fosse il vuoto. Alcuni esperimenti mostrano che è in comunicazione col Vesuvio: quando il Vesuvio è calmo, la Solfatara lo è meno…".

In quel tempo nella conca di Agnano l'omonimo lago caratterizzava l'area destando l'interesse dell'osservatore che annotava "... può avere 1 miglio e ½ di circuito, ed è circondato da montagne… Sulla stessa riva c’è la Grotta del Cane. Dopo un minuto circa il cane si lascia cadere per la debolezza, sembra che gli manchi il fiato, come se non potesse respirare. Ho preso una rana dall’acqua, ed è morta in pochi minuti. A un piede da terra la candela si spegne; la polvere del fucile non si accende. A 3 piedi da terra il vapore non è più nocivo. L’acqua del lago bolle. Insomma, è un luogo pieno di zolfo, non essendo lontano dalla Solfatara…".

Interessanti sono le memorie sulla Grotta del Cane la cui peculiare natura stimolò in quel tempo la curiosità di molti.Notevole fu il contributo degli artisti per la divulgazione dell'amenità dei Campi Flegrei che riprodussero in varia forma e con diverse tecniche aspetti peculiari e vedute di particolare bellezza.

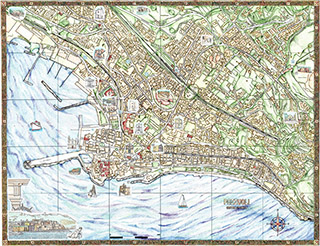

Tra questi, Pietro Fabris in collaborazione con l'incisore Giuseppe Guerra, che realizzarono nel 1776 la "Carta della Campagna Felice".

I fratelli Francisco e Pietro La Vega disegnarono la "Carte du Golfe de Pouzzoles avec une partie des Champs Phlégréens dans la Terre de Labour".

Inoltre di rilievo furono le vedute realizzate da Filippo Morghen contenute nella sua "Raccolta" del 1769 tra le quali spicca per interesse quella raffigurante gli "... avanzi di tredici pile dell'antico porto di Pozzuoli...".

Ancora di Pietro Fabris la "Veduta presa da sopra Pozzuoli" , la "Veduta di Porto Paone nell'isola di Nisida" e la "Veduta di Pozzuoli da oriente".

E altri artisti quali:

Chastelet in collaborazione con Bertthault che realizzarono "Vue de Ruines et Constructions antiques appellées vulgairement Les Scolea de Virgile";

Joris Hoefnagel con la sua incisione "Elegantissimus ad mare Tyrrhenum ex Monte Pausilipo Neapolis montique Vesuvij prospectus";

Giuseppe Aloya con la "Veduta del Golfo di Baia e di Pozzuolo...".

Potrebbe interessarti anche:

|